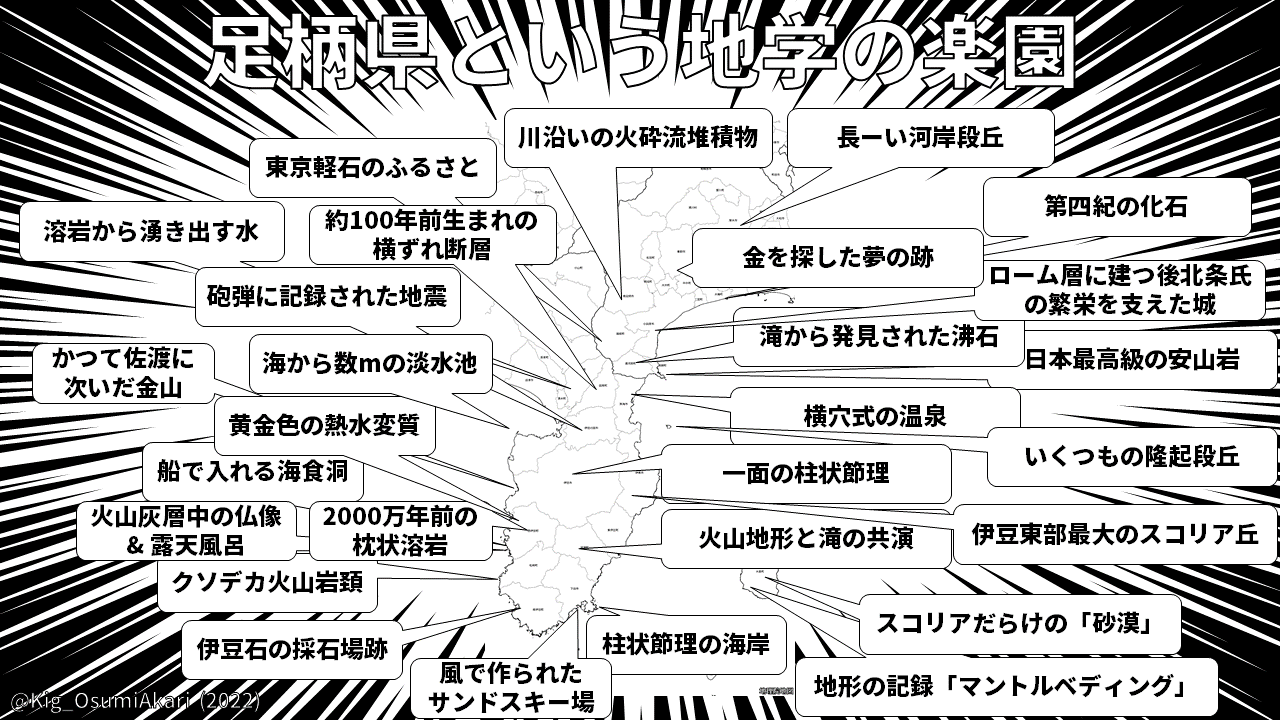

ピカイアさん(@PikaPikaPikaia)の許諾を得て、今年の1月くらいに私が流して大してRTされなかった「足柄県という地学の楽園」というツイートがあります。要するに足柄県(現在の伊豆半島+神奈川県西部+伊豆諸島)は「地学の楽園」だよ~、といった画像です。

しかし、ざっくりとした解説しかありませんので、この記事ではそれらがそれぞれどういうものなのかをそれなりに丁寧に解説していきたいと思います。伊豆大島をはじめに紹介した後、大まかに伊豆半島から右回りで紹介していこうかと思います。

伊豆大島

伊豆大島は東京から高速船でおよそ2時間弱、120kmほどの距離にある火山島です。島の中央に聳え立つ三原山は近年では1986年に噴火したことでも知られています。

それでは見ていきましょう。

スコリアだらけの「砂漠」

大島町: 裏砂漠

日本にはケッペンが言うところの乾燥帯は存在しません。しかし国土地理院に登録されている地名として、日本には「砂漠」とつくものが2個だけ存在します。それは東京都大島町に存在する「裏砂漠」と「奥山砂漠」の2つなのです。

砂漠という言葉を辞書で引くと以下のような定義が見つかります。

雨量が極端に少ないため植物がほとんど育たず、岩石や砂礫からなる地域。 - デジタル大辞泉より

そのため砂漠というのは砂ばかりではなく、礫などで覆われていることも多々あるということです。近年では研究者の間では「沙漠」という表現を用いる場合が増えているのも、この誤解を生みかねない表記を少しでもどうにかしようとする動きの表れではないでしょうか。(個人的には検索が面倒になるだけなのでやめてほしいですが…)

「裏砂漠」というのは三原山の東側に存在する、主に軽石によって覆われている地域のことです。定住者は存在しない上、車での立ち入りが基本的に禁止されているため良い環境が保たれています。

富士山のように「裏」があるなら「表」があると考えがちですが、かつては本当に「表砂漠」が存在したそうです。しかし1950年から続いた中規模の噴火で、表砂漠は溶岩の下になってしまったようです。

参考リンク

- 米田堅持「日本にここだけ 東京の「砂漠」を行く」、毎日新聞、2016年11月20日。

- 「裏砂漠の紹介」、大島観光協会。

- 「裏砂漠」、伊豆大島ジオパーク。

地形の記録「マントルベディング」

大島町: 地層大切断面

どのような噴火形態においても、ある程度の規模があるのならば水蒸気などの気体だけではなく、固体やほぼ固体のようなものが流れ出します。その結果、既存の地形がそのままコーティングされるように流れ出した溶岩などに覆われることが起こります。このようなことを一般に「マントルベディング(mantle bedding)」と呼びます。

これが長い年月繰り返された後、道路工事のためにスパーンと切られたために見られるバームクーヘンのようなものが「地層大切断面」となっています。

何回入力したとしても「マントルペインティング」と間違えてしまうのはご愛嬌ということで。「mantle bedding」、そんな難しい英語じゃないのに。

参考リンク

伊豆半島

伊豆半島は日本では数少ないフィリピン海プレート上に位置する半島です。かつては島であり、それがプレート移動に伴って日本列島に衝突したと考えられています。当然ながらこのような環境では温泉が盛んに湧き出す他、地質学的にも興味深いものが多数存在します。このような環境であるため、ユネスコが認定する「世界ジオパーク」に伊豆半島ジオパークが認定されています。

それでは見ていきましょう。

横穴式の温泉

熱海市: 走り湯

「温泉」と聞いたとき、基本的に地面からモクモクとお湯や蒸気が上ってくるという状況を想定する方が多いと思います。しかしこの「走り湯」では洞窟の奥からお湯が湧いてきます。入浴設備ではありませんが、見学をすることは可能です。

参考リンク

- 「走り湯」、熱海ニュース。

いくつもの隆起段丘

熱海市: 初島

熱海市の沖合に所在する島です。1964年の東海道新幹線開通を契機にリゾート開発が推し進められたため、島の大半はリゾートとなっています。

この島の基盤は「網代玄武岩」とされ、第四紀に伊豆半島側の網代(熱海市街から南へ行った場所にある)に所在した火山からの溶岩が固まったものと考えられています。そのため現在も網代との間に存在する海は、水深100mほどでずっと続いています(杉原、1985)。

網代玄武岩の上にテフラが積もった島なのですが、地震などによって定期的に隆起していることが知られています。隆起は6000年前に形成された面が海抜9mの場所にあるため平均して1.5cmほどと、立地を考えればそれほどではありません(石原ら、1982)。しかしその隆起は地震によって起きているため段丘が形成されるのです。

近年では関東大震災でも隆起が見られ、池田(1930)には「地變ノ主ナルモノハ地割レ、陸地ノ上昇崕崩也」と記されています。ここではこの記録を詳しく追っていくことはしませんが、興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

参考リンク

- 杉原重夫「静岡県、熱海沖初島の海成段丘と断層地形」、『明治大学人文科学研究所紀要』第19巻、1985年3月25日、1-25ページ、ISSN: 0543-3894、hdl: 10291/11976。

- 石橋克彦、太田陽子、松田時彦「相模湾西部, 初島の完新世海成段丘と地殻上下変動」『地震 第2輯』第35巻2号、日本地震学会、1982年、195-212ページ、ISSN: 1883-9029、DOI: 10.4294/zisin1948.35.2_195。

- 池田哲郎「伊豆安房方面津浪並ニ初島地變調査報告」『震災豫防調査會報告』第100巻2号、1925年、97-112ページ、NAID: 110006605993、hdl: 2261/17491。

伊豆東部最大のスコリア丘

伊東市: 大室山

「スコリア」とは噴火の際に火口から出てくる火山噴出物の一つで、火山礫と軽石の中間のような存在です。水に浮くことすらあるほどのスッカスカな軽石と、ガッチガチの火山礫の中間にあるようなものと思っていただければ問題にならないと思います。

大室山はそういったスコリアが積みあがってできた山ですが、この火口からは溶岩も流れ出たことが分かっています。流れ出た溶岩は現在「伊豆高原」と呼ばれる一帯を埋め、海まで続いています。

この山では環境への影響を減らすことを目的として一年に一度野焼きを行っていることや、リフトでないと山の上へ行けないことなどが特徴的です。近隣には伊豆シャボテン動物公園もあり、観光地となっています。

関連リンク

- 小山真人「伊豆東部火山群の時代(42)大室山(1)」2009年3月22日。

火山地形と滝の共演

賀茂郡河津町: 河津七滝

初見殺しの「かわづななだる」でおなじみの滝が続いている場所です。実はこのサイトのfaviconも河津七滝の一つ「釜滝(読み方は当然かまだる)」にある柱状節理を切り抜いたものです。元画像はこのページと同じくCC BY-SA 4.0としてあるので、ルールを守ってご使用ください。

さて七つの滝と書くからには、以下の通り七つの滝が存在します。

- 釜滝

- エビ滝

- 蛇滝

- 初景滝

- カニ滝

- 出合滝

- 大滝

それぞれの滝にはそれぞれの表情があり大変楽しいのですが、個人的には釜滝と蛇滝、出合滝がおすすめです。水の流れに柱状節理が華を添えており、震えるほど美しいと思います。

またこれら7つの滝の上流に「猿田淵(さるたふち)」もあり、セットで訪れることをおすすめします。

参考リンク

- 「河津七滝(かわづななだる)」河津町。

- 「河津七滝一覧」伊豆半島ジオパーク。

柱状節理の海岸

下田市: 爪木崎俵磯

俵というものを一般化して考えると、ある程度筒状をした細長い容器として考えられるかと思います。その「俵」…もとい柱状節理が多数見られる海岸です。この柱状節理は岩床(英語: sill)として海中で形成されたものであり、これが隆起して地上に現れたものです。

参考リンク

- 「爪木崎の俵磯」伊豆半島ジオパーク。

風で作られたサンドスキー場

下田市: 田牛サンドスキー場

私がWikipediaの当該記事の初版を作ったという意味で、ある意味思い入れのあるサンドスキー場です。詳しいことはWikipediaを見てください。

と、全部投げるのもあれなので簡単に説明すると、海から陸地に向けて風が吹いた際、海岸にある砂を傾斜地のふもとに積み上げていくことがあります。これが長い間にわたって繰り返された結果、安息角で積みあがった砂の山が崖沿いに形成されたのが、田牛サンドスキー場です。サンドスキー場と名前が付いている通り、近隣の商店で有料でそりを借りることによって滑ることができます。結構楽しいです。

ちなみに読み方は「とうじ」です。読めない。

参考リンク

- 「田牛サンドスキー場」、伊豆半島ジオパーク。

伊豆石の採石場跡

賀茂郡南伊豆町: 入間千畳敷

「伊豆石」という石材があります。石材を説明するときにそのすごさを簡単に示すためには、使用された建物を示すことが多いらしいので示すと、江戸城の石垣に用いられたとのことです。安山岩を主とする比較的固いものと、凝灰岩を主とする比較的柔らかいものの二つがあるとのことですが、どちらも石材としてとくに江戸時代に盛んに用いられていたとのことです。

そのような伊豆石の採石場のうち伊豆半島南部にあったものの一つがこの入間千畳敷です。ここでは比較的柔らかい凝灰岩を主としたものの採掘を行っていた跡があります。難易度は高いですが、南伊豆ジオパークビジターセンターではガイドツアーを行っているとのことなので、脚に自信がある方は参加してみてはいかがでしょうか。

参考リンク

- 金子浩之「近世伊豆産石材研究ノート」考古学論究第7巻、立正大学考古学会、2000年、274-283ページ、NAID: 40004939452、国立国会図書館書誌ID: 5560483。

クソデカ火山岩頚

賀茂郡松崎町: 千貫門

火山が噴火する前には、既に存在する地層を突き破ってマグマが地面へと上昇してきます。この「マグマの通り道」が冷えてしまって固まった後、その周りにある地層が侵食されてなくなってしまうと、棒のように突き出してしまいます。この突き出してしまったかつてのマグマを「火山岩頚」と呼びます。

この火山岩頚は世界中にあり有名なものとしては孀婦岩がありますが、この場所では駿河湾を挟んで、富士山と共に眺めることができます。

ただこの記事を書いている2022年6月現在では、2020年7月に発生した豪雨の影響で道が通行止めになってしまっているとのことです。

- 「千貫門」松崎町観光協会。

火山灰層中の仏像 and 露天風呂

賀茂郡西伊豆町: 沢田公園

火山灰層は掘りやすいことが多いため、人工的に洞窟を作り、その中に仏像を置くことは多いでしょう。しかし、その洞窟内に仏の壁画を書くというものはあまりないのではないでしょうか。仏像と表現するよりも仏画と表現したほうが良かった気はしますが、沢田公園にはそのような洞窟壁画が残っているとのことです。

他にも有料の露天風呂が公園にあり、駿河湾を一望できるとのことです。

参考リンク

船で入れる海蝕洞

賀茂郡西伊豆町: 堂ヶ島

西伊豆を代表する観光地の一つです。近隣に所在するトンボロでも広く知られています。

ここに所在する「天窓洞」はいわゆる海蝕洞の一つです。海蝕洞は簡単に言えば波の力で海沿いの崖に穴が開き洞窟となったものですが、この天窓洞ではその天井の一部が崩落してしまっています。

このため、洞窟に入ると一度暗くなり、しばらくすると陽の光が差し込んでくるといった場所になっています。天窓洞は上から見ることもできますが、有料で定期的に洞窟内に入るフェリーが運航されており、洞窟の中から洞窟を退官することが可能です。

参考リンク

- 小山真人「白浜層群の時代(3)堂ヶ島の地層美(上)」2007年。

2000万年前の枕状溶岩

賀茂郡西伊豆町: 一色の枕状溶岩

溶岩と聞くとゴツゴツしていたりトゲトゲしていたりといった印象を持つ方がいますが、「枕状溶岩」はそんなことはありません。枕状溶岩は海中噴火で噴出した溶岩が水の中で急速に固まったもので、「枕」の名前が示す通り丸みのある特徴的な形状を示します(そのうち別記事で詳しく書くと思います)。また、枕状溶岩が存在するということは、枕状溶岩が形成された年代にそこは水中(十中八九海中)であったことを示す証拠となります。

一色の枕状溶岩は仁科層群に所在していますが、この近辺は伊豆半島で最も古い年代の層群で、約2000万年前のものであると考えられています。

参考リンク

黄金色の熱水変質

賀茂郡西伊豆町: 黄金崎

お肉を焼いたとき、柔らかくなる肉と固くなる肉の両方ありますが、どちらも熱によるものといえます。このように熱には何かの構造を変化させるという能力があります。「熱水変質」も非常に簡単に言えばそのようなもので、地球の内部で温められた熱水が地面の間を通過することにより、その周辺に存在する鉱物が変質するものです。

黄金崎もそんな熱水変質を受けた層からできており、「黄金崎」の名にふさわしく夕暮れ時には美しく黄色に輝きます。

参考リンク

- 「黄金崎」伊豆半島ジオパーク。

かつて佐渡に次いだ金山

沼津市: 土肥金山

桃太郎電鉄シリーズで物件を購入するときに、若干の背徳感があってゾクゾクしてしまうものの一つに佐渡の金山があるかと思います。この影響からか「金山はギャンブル性がある気がする…!」と個人的に思う側面もありましたが、実際の金山はそんな運用はほとんどされずに、調査を繰り返し行って採掘が続けられます。

そんな金山の一つに「土肥金山」が存在します。現在でこそかつての坑道や巨大な金塊がある場所となっていますが、かつては年間に金を40tも産出する、佐渡金山に次いで2位の、日本の一大金山でした。

この金は熱水によってもたらされたと考えられており、火山活動の活発さが垣間見えます。

参考リンク

- 吉武宗一「土肥金山報文」日本鑛業會誌、第29巻344号、1913年、938-946ページ、DOI: 10.11508/shigentosozai1885.29.938

- 非常に古い論文ですが、内容は面白かったので参考リンクに挙げさせていただきます。

- 「土肥金山」伊豆半島ジオパーク。

一面の柱状節理

伊豆市: 旭滝

……わたしはこの温泉宿にもう一月ばかり滞在しています。が、肝腎の「風景」はまだ一枚も仕上げません。まず湯にはいったり、講談本を読んだり、狭い町を散歩したり、――そんなことを繰り返して暮らしているのです。我ながらだらしのないのには呆れますが。 - 芥川龍之介「温泉だより」より

芥川龍之介が伊豆に度々訪れていたという話は有名だと思いますが、伊豆の中でも修善寺によく訪れていたようで、上記に挙げた小説は修善寺を舞台に人からの伝聞という形で物語が進行していきます。

ちなみにこの小説は、自分の死後、解剖のために病院へ身体を売るという約束をした萩野半之丞という大工が、急に無気力に共同浴場に入り続け…といった話です(めちゃくちゃ端折りました)。微妙に後味が悪いので続きが読みたい方は自分でそのリンクをクリックしてください。要するに本筋とは関係ないです。

さてそんな修善寺も地学の楽園の一部であるから何かあると考える人もいるでしょう。ご想像の通り存在します。ここでは「旭滝」を紹介しようかと思います。

旭滝という滝はこれまで何回か紹介してきた柱状節理で形成された壁面を水が流れ落ちる場所です。似たようなところに河津七滝がありますが、旭滝は柱状節理の断面が明確に見える形で、さらにそこを水が流れていくという、別の美しさが存在します。

またこの滝は「瀧落」という尺八の曲の作曲場所とされています。

参考リンク

海から数mの淡水池

沼津市: 神池

伊豆半島の形を見てみると、西の方でクイっと急に陸が細くなる箇所があります。この箇所の太い側には大瀬崎という岬があり、その岬の先には神池という淡水池があります。

この神池は海から最も近いところで数mという近さで、塩水が流入していてもおかしくありませんが、実は淡水の池となっており、やたら食欲旺盛な鯉が住んでいます。

なぜ淡水池であるのかを調査しようにも、池に立ち入るのが禁止されており、非侵襲的にこの謎を解明するのは極めて難しいといえるでしょう。

そういえば大昔に動画を作ってましたね。一応乗っけておきます。

砲弾に記録された地震

伊豆の国市: 地震動の擦痕

地震の揺れは地震計を用いて計測されます。これはデジタル式になった今でも、アナログ式だった過去でも変わりません。しかし地震計の本質は「動く記録用紙」と「動かないペン」の2つです。この2つが揃えば実は記録ができないこともなかったりします。

1930年、伊豆の国市の小学校に海軍省から贈られた魚雷が設置されました。これは在郷軍人会の働きかけによって全国に設置された「忠魂碑」と呼ばれるその地域出身の兵士を祀るものの設置に伴うものでした。同年11月26日、その場所を大きな揺れが襲いました。「北伊豆地震」です。後で詳しく述べますが、マグニチュード7の大地震で、伊豆地域に大きな影響を及ぼしたものでした。

しかし、地面が大きく揺れ動く中、魚雷は重量物であり、台座の上に設置されていたので相対的にはほとんど動きませんでした。その台座には落下防止のためか突起がつけられており、これが台座、ひいては地面とともに動き魚雷に傷をつけた結果、地震の動きが魚雷に記録されることとなったのです。

このような貴重な記録のため、軍事教育を狙って設置されたであろう魚雷は、1934年に人工物であるにも関わらず天然記念物として認定されました。この後人工物が天然記念物となったのは2013年の「旧相模川橋脚(頼朝時代の橋脚であり液状化現象を記録したものとして認定)」まで存在しませんでした。

参考リンク

- 今村明恒「北伊豆大地震の計測學的研究」東京大学地震研究所彙報、第9巻1号、1931年、36-49ページ、DOI: 10.15083/0000034957。

- 「地震動の擦痕」伊豆半島ジオパーク。

溶岩から湧き出す水

三島市: 楽寿園

「あーたまをくぅもぉのーうーえにぃーだぁしー♪」の歌いだしで有名な同様「富士山」。これが静岡県でかつて横断歩道のチャイムとして使われていたらしいです。そんな富士山といえば、何に効くのか微妙によくわからないバナジウムがたっぷり入った「富士山の天然水」ですよね。

富士山はその湧水でも広く知られています。三島市の中心部に存在する楽寿園の小浜池は農業用水である源兵衛川や宮さんの川の水源であり、溶岩の間から水が湧き出していました。しかし現在ではその水位が非常に低いことでも知られてしまっています。

個人的に、この「富士山湧水枠」は柿田川にしようと思っていたのですが、柿田川が位置する静岡県清水町は駿東郡に属しており、足柄県(ほぼ旧伊豆国+旧相模国の一部に相当)に該当しなかったため、三島市の楽寿園にした記憶があります。忘れていないとは思いますが、これは「足柄県は地学の楽園」というものなので駿河国は混ぜたくなかったのです…

参考リンク

- 「楽寿園」三島市。

約100年前生まれの横ずれ断層

田方郡函南町: 丹那断層公園

田方郡(たがたぐん)函南町(かんなみちょう)の丹那盆地(たんなぼんち)、この初見で絶妙に読めなさそうな盆地は、「構造盆地」と呼ばれる盆地の一つです。構造盆地というものは様々な地質構造が原因で形成される盆地のことですが、地震大国日本では基本的に断層によってできたものが多いです。この丹那盆地もかなり分かりやすいのですが、京都盆地などもそういった断層によって作り出されているといえますので、地理院地図に色別標高図と主要活断層帯図を重ねると綺麗に見えるかと思います。

さて断層があるからといって、それが活動しなければ別に問題はないのですが、残念ながら活動してしまうことがあります。丹那盆地の東端を形成する「丹那断層」を主とする「北伊豆断層帯」は700年から1000年周期で活動すると分かっているのですが、その最新の活動として挙げられるのは、1930年11月25日の北伊豆地震です。

北伊豆地震はマグニチュード7.3と推定されている断層型地震で、伊豆半島に甚大な被害をもたらしました。分かりやすくかつ短く表記するために「約100年前生まれの横ずれ断層」と書きましたが、断層そのものはずっと昔から存在していて、それが目に見えるような変動をしたのが約100年前であることに留意してください。

丹那盆地にはこの地震の結果動いた断層を目の当たりにできる場所があります。分かりやすい場所として2箇所が残されており、それは「火雷神社」と「丹那断層公園」です。火雷神社では石段と鳥居が明らかにずれています。これは鳥居と石段の間に断層が走っているということを示しています。丹那断層公園では水路や庭に設置されていた円列石がスパッと切れています。これも火雷神社と同様の理由です。

トンネルと地震

この地震によって起きた被害として知られているものの一つに「丹那トンネル」のズレがあるかと思います。丹那トンネルは簡単に言えば三島と熱海の間を直線のトンネルで結ぼうとしたものです。建設前は現在の御殿場線を通るルートが東海道線でしたが、このルートですと山登りをしなければならないので、どうしても輸送力に限界が出てしまいます。その解決策として建設が開始されたものです。

先程「結ぼうした」と書いた通り、正確に言えばこの試みは失敗したといえます。確かに両端からまっすぐ掘り始めていたのですが、この北伊豆断層帯は左横ずれ断層であるので、北伊豆地震によって左に2mから3mほどずれてしまったのです。そのため現在も残る完成した丹那トンネルはわずかにS字状となっています。

また、北伊豆地震は丹那トンネルが断層帯を掘りぬいた後に発生しています。そのため断層帯(この場合は破砕帯と表記した方が分かりやすい気はしますが)から地下水が坑内へ流れ込んでいました。当然水抜きのための坑道が並行して掘削されたのですが、地震によってこの坑道が破断してしまった上にトンネルの一部が崩落してしまいました。このようなこともあり、当初7年で完了すると考えられていた丹那トンネルの工事は16年もかかってしまいました。

さらに「丹那牛乳」という非常においしい牛乳があるのですが、丹那トンネルの掘削の結果水が得られなくなったことによる、稲作から牧畜への産業転換が発展の契機として挙げられることがあります。かたや地下水に悩まされ、かたや水の減少に悩まされというこの事態は皮肉なものだなと感じます。

(産総研の活断層関連文献検索、図幅単位で検索できるのはいいのですが、丹那断層がちょうど20万分の1図幅「静岡」と「横須賀」の境界付近にあり検索が面倒だった…)

追記: 「丹那断層公園で断層観察」という記事において実際に訪れてみました。「鳥居と参道間に断層が走っている火雷神社」においては同じ断層を観察できる他の場所を紹介させていただいていますので、合わせてご覧いただければ幸いです。

参考リンク

- 伊原敬之助、石井清彦「北伊豆地震地域の地變」地学雑誌、第43巻12号、1931年、705-716ページ、ISSN: 0022-135X、DOI: 10.5026/jgeography.43.705。

- 伊豆半島ジオパーク

- 「北伊豆断層帯」地震本部。

- 「丹那トンネル上層四里余に亘る大亀裂」時事新報、1930年11月28日、神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 災害及び災害予防(7-125)より。

- 「140年の歴史」函南東部農業協同組合。

神奈川県西部

神奈川県西部は今までのように短文で表すことは難しいエリアです(当然今までの地域も表現した部分が全てではありませんが…)。富士山から連なる火山あり、大きな河川に付随する地形あり。そういった多彩な表情があるようにも思えます。

それでは見ていきましょう。

東京軽石のふるさと

足柄下郡箱根町: 箱根山

東京軽石という軽石が存在します。生まれは箱根山です。

…もちろんこれではややこしいので箱根東京軽石(Hk-TP)という呼び名もあります。このHk-TPは箱根山の噴火によって、現在の関東平野に降り注いだテフラの名称です。

箱根に温泉があることから箱根山が火山であることはよく知られているかと思いますが、箱根山がどのくらいの大きさなのかは意外に知られていないと思います。箱根山は実はカルデラとなっており、元々成層火山であったものがその後カルデラとなったと考えられています。

箱根にある大涌谷の噴火警戒レベルが上昇した影響で立ち入り禁止になったことは記憶に新しいかと思いますが、実は箱根山の噴火は有史以来記録されておらず噴火予測が非常に難しい山です。そのためこのテフラの分布が噴火規模を予測する資料の一つになっています。

そういったわけでこの軽石は重要な意義を持っているのです。

参考リンク

- 「Hk-TP(東京軽石,Y-76)」神奈川県立生命の星・地球博物館。

- 笠間友博「箱根火山6万6千年前の大噴火と謎」自然科学のとびら、第15巻4号、2009年12月15日、ISSN: 2189-5023。

- 長井雅史、高橋正樹「箱根火山の地質と形成史」神奈川県立博物館調査研究報告(自然科学)、第13号、2008年、25-42ページ。

川沿いの火砕流堆積物

南足柄市: 文命堤

火砕流というのは、簡単に言えば噴火の際に火山から噴出したものが、気体も固体も併せて流れ下ってくる現象のことです。似たような名前のものに「土石流」がありますが、土石流も十分危険ではあるもののそれとは比較にならないくらい高速でかつ高温であることが特徴的です。

この火砕流が箱根火山から供給されたものが酒匂川によって侵食され、川に面する露頭として文命堤は存在します。

参考リンク

- 「酒匂川の文命堤」建築コンサルタンツ協会。

- 「Mi5 文命堤(ぶんめいづつみ)」箱根ジオパーク。

金を探した夢の跡

秦野市: 峠鉱山

小田急秦野駅の南口から歩いて30分ほどの場所(やたらとバスに乗る記事が多いですが、徒歩でも全然アプローチできると思います。本数少ないし。)に、かつて金を掘ろうとしていた鉱山があることは意外と知られていません。主に石膏を採掘していたようなので、本気で金を採掘しようとしていたかはちょっと怪しかったりします。

参考リンク

- 「峠の鉱山跡・黄鉄鉱」斎藤の部屋(理科)。

長ーい河岸段丘

厚木市など: 相模川による河岸段丘

基本的に河川は平地に出ると勝手にうねうねし始めて周りを削っていき、洪水などのイベントで流路が変わるということをずっと続けています。この結果生まれるものの一つが「河岸段丘」です。

周りを削って真っすぐになっていくうちにどんどん流路が固定化されていくので、河川を中心として対称な段々ができます。この段々の上では水を確保することは難しいものの、用水路を整備したり水が少なくても育つ商品作物を育てたりすることで農業がおこなわれることがあります。

第四紀の化石

中郡大磯町

ロングビーチや吉田茂の別荘で知られる大磯町は、貝化石を採集することができます。第四紀に当たる層から出てくるので、簡単に「第四紀の化石」としましたが「第四紀の貝化石」でも良かったかもしれません。

ローム層に建つ後北条氏の繁栄を支えた城

小田原市: 小田原城

地学の楽園とか言いつつネタ切れが見えてきたので、小田原城を無理矢理地質と絡めた匂いがプンプンするな…と感じた方、残念ながら正解です。小田原市はもう建物が昔から建っているために地学的なスポットがどうしても少ないんです。

しかし後北条氏時代の小田原城の縄張は日本では珍しく「城塞都市」と言っても過言ではない大きさであり、城の中に都市機能がほぼ含まれているといえます。この大きさの城は(関東における立場がそんなに強くなかったことが十分ありますが)上杉謙信でも落とせずに、豊臣秀吉によって忍城を除く他の城を落とされるまで、しかも自らの降参によるものまで籠城できるものでしたので、普通に城としてはすごいと思います。

滝から発見された沸石

足柄下郡湯河原町: 不動の滝

湯河原沸石というものがあります。これは櫻井欽一さんが「不動の滝」という滝から発見した鉱物で、湯河原温泉の範囲と産地がほぼ一致しているため、温泉が何かしらの関係があるといわれています。

参考リンク

- 「天然記念物」湯河原町。

日本最高級の安山岩

足柄下郡真鶴町: 真鶴半島採石場跡

本小松石という石材は本質的に伊豆石と似たようなものです。しかし横須賀海軍施設ドックの石材に採用されるなど質が良く、これにあやかろうと他の場所の石材も「ほにゃらら小松」と名乗り始めたため、逆に小松石と呼ばれていた本家が「本」小松石と呼ばれるようになったとのことです。

現在ではかつての採石場を見学することが可能となっています。

参考リンク

最後に

こうやってまとめるのはしんどい上、3日間かかったので当分やらないかも… 後半は疲れてきているのか内容がどんどん薄くなっていますね。多分北伊豆地震辺りで体力を使い果たしてます。

情報源として信頼度がそれなりに高いものを多く選びましたが、若干微妙なものも多数含まれていますので、記載内容が正しいかどうかについてはご自身で判断していただくようお願いします。

それでは、おやすみなさい。

関連リンク

- ツイート: 「足柄県という地学の楽園」

- 地学の楽園シリーズ 静岡編の詳細 - ピカイアさんが後日投稿された、静岡県の楽園スポットを紹介する記事。