カーリルは日本中の約7400の図書館における蔵書の貸し出し状況や蔵書情報を一括で検索できるサービスです。特定の本がどの図書館にあるか、それが借りられる最も近い図書館はどこかなど、様々なユースケースが存在します。

さて、そのようなカーリルから、2025年10月9日に「カーリル for AI」の公開が行われ、誰でも使用できる形で使用可能となっています。この記事では「カーリル for AI」のセットアップを行い、簡単な活用を行ってみます。AIチャットを活用して色々な図書館に関する情報を活用できるようになるかもしれません。

結論

- VScodeがインストールされておりGitHubアカウントでログイン出来ている環境なら、すぐにセットアップが終わる

- Claudeの有料プランに加入しているなら、もっとすぐにセットアップが終わる

- AIがカーリルへ直に問い合わせを行ってくれ、それを基に回答してくれる

リモートMCP

MCP(Model Context Protocol)は、ClaudeというAIチャットサービスを開発しているAnthropicという企業が提唱した、「 AIチャットと他のサービスを繋げるためのプロトコル 」です。こういうとシンプルですが、MCPのようなプロトコルが開発された背景を簡単に記しておきます。

ChatGPTやGemini、GrokやClaudeといったAIチャットというのは、概してAIチャット自身が知っていることについては得意なものの、そこから実世界の何かを操作したり情報を得たりするというのは不得意とするものです。これはAIチャットが行えることは多くの場合、ユーザーとやり取りすることと自分が知っている知識を吐き出すことだけである、という点に起因しています。

このためAIチャットはそれが作られたよりも後の(カットオフ後の)知識をそのままでは知ることが出来ませんし、増してや実世界にある何かのシステムから情報を引き出すことは困難です。これを解決するために多くのAIチャットサービスにおいては、Webサイトを取得する機能やWeb検索を行う機能があり、確かに最新の知識を得てそれを基に回答を生成することが可能です。しかし、単にWebサイトを取得する機能だけでは何かのシステムに対してAIチャットが能動的に問い合わせ等を行うことは不可能です。

何かのシステムというのは、そのシステムごとに操作方法が異なるのが常です。人間にとってはそれぞれに合わせた通りにそれぞれのシステムへの問い合わせを行えばよいのですが、AIチャットにとってはそうはいきません。AIチャットが適当に問い合わせを行って何も得られないというならまだしも、それによって(不正な)問い合わせを行われてしまったシステムが過負荷となってしまったり、AIチャットにとって求めていたものと異なるものが返ってきてしまい、それを基に回答が生成されてしまったり、といった問題が発生してしまいます。

このため、

- 統一され

- 安全な

- AIチャットにとって利便性が高く

- 既存のシステムにとって優しい

- 何かのシステムへ問い合わせを行うための

共通のプロトコルが求められます。そうした背景があり開発されたのがMCPというプロトコルとなります。MCPは基本的にHTTPを用いてJSON-RPC 2.0を用いた通信を行うプロトコルです。このため、必然的にサーバーを必要とします。

このサーバーというのは大きく分けて「ローカルMCPサーバー」と「リモートMCPサーバー」の2種類があります。この2種類の違いというのは名前の通りで、クライアント(AIチャットが表示されているパソコン等)と同じマシン上に立っているのか、そうではない別のマシンに立っているのかという違いがあります。前者はローカルにあるファイル等をAIチャット等へその求めに応じて提供し、後者は特定のシステムへの問い合わせ等を行い、適切な返答をAIチャット等へ返すといったユースケースが考えられます。

今回上がっている「カーリル for AI」というのは、このうち「リモートMCPサーバー」に当たります。リモートMCPサーバーは特定のURL(エンドポイント、カーリル for AIの場合は https://mcp-beta.calil.jp/mcp となる)でクライアントからの通信を待ち受け、適切な応答を返すという仕組みとなっています。

このため、クライアントにこのエンドポイントでカーリル for AIが待ち受けている、ということを適切に教えてあげる必要があります。この教えてあげる作業というのは下へ続くセットアップというものとなります。

セットアップ

このセクションでは「GitHub Copilot + VScode」と「Claude for Desktop」という2つの環境において、「カーリル for AI」のセットアップを行っていきます。Windows環境で行っていますが、このいずれにおいても他のOSでの設定方法はほぼ同様かと思います。

最初の「GitHub Copilot + VScode」は導入が大変面倒となりますが、無料で「カーリル for AI」を試すために良い手段となるかと思います。次に紹介する「Claude for Desktop」においては、最低でも月20ドル(3000円ほど)がかかりますが、極めて簡単に導入することが可能となっています。状況によって最適なものが変わるかと思いますので、適宜判断を行うことをおすすめします。

GitHub Copilot + VScode

始めに、VScode(Visual Studio Code)がインストールされており、かつGitHubアカウントでログイン出来ている環境において、「カーリル for AI」のセットアップを行っていきます。

VScodeがインストールされていない場合はこちらのWebサイトから、VScodeのインストールを行ってください。ダウンロードを行うWebサイトは英語ですが、インストールを行った後「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」をVScode内で追加することにより、日本語で使用することが可能となります。

また、GitHubアカウントを作成していない場合はGitHub公式サイトからアカウントを作成してください。メールアドレスがあれば基本的に作成可能ですが、セキュリティのためにスマホへGitHubアプリのインストールを求められたり、認証アプリ等の導入を求められる場合があります。Webサイトは英語ですが、このセットアップを行うことに関して難しい英語はほとんどありませんので安心して進めてください。

この2つが既にある場合は、VScode上でGitHubアカウントでのサインインが出来ているかどうかを確認してください。左下の人間マークから確認することが可能となっています。

これらが完了している場合、そのVScode上では「GitHub Copilot」という主にプログラミング用のAIチャットが使用できるようになっているはずです。GitHub Copilotは無料でも一定程度使用可能ですので、無料で「カーリル for AI」を試したい場合は良い選択となるかと思います。

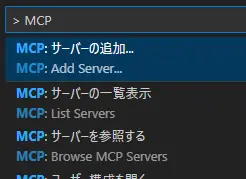

まず初めに、ウィンドウの上部にある横に細長いバーを選択し「> MCP」と入力してください。これによってMCPに関連するVScodeのコマンドがまとめて表示されます。ここから「MCPサーバーの追加」を選択してください。その後HTTPを選択し「 https://mcp-beta.calil.jp/mcp 」と入力し、カーリルのアカウントでログインし認証を行います。これによってGitHub Copilotのチャットで、カーリル for AIを活用することが可能です。

Claude

始めにClaudeの有料プラン(Proプラン・Maxプラン等)に加入しているかどうかを確認してください。加入していない場合は、クレジットカードを登録して有料プランに加入を行ってください。

Claudeを起動し、左下にあるアカウントのアイコンをクリックし、設定画面を表示させます。設定画面中の「コネクタ」を選択し「カスタムコネクタを作成」をクリックします。ここにおいて任意の名称と「 https://mcp-beta.calil.jp/mcp 」を入力します。その後カーリルのアカウントでログインし認証を行います。これによってClaudeでカーリル for AIを活用できるようになりました。

活用

というわけで簡単にセッティングができたClaudeで活用を試みたいと思います。せっかくなのでAIチャットの思考機能を活用できるようにしてみましょう。

AIと防災に関係する本を私が執筆したとします。これはNDCでどのように分類されますか? 実例を出しつつ予測してください。

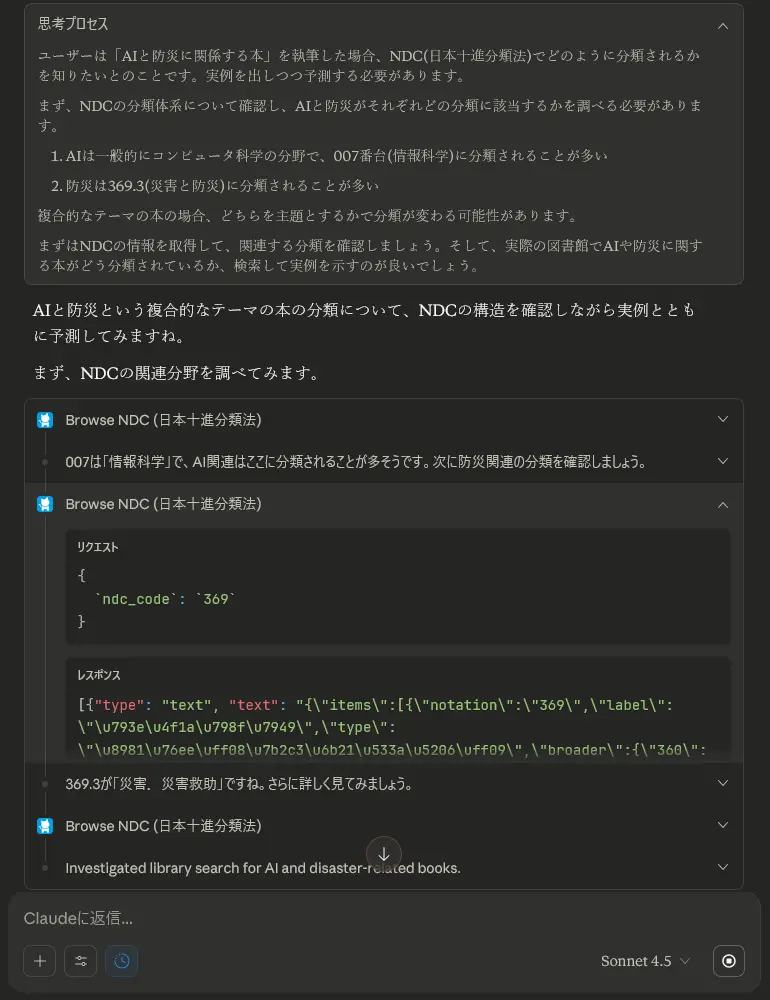

これをClaudeに投げてみました。私は防災がメインの場合は369に、AIがメインの場合は007に分類されると思うのですが、これを受け取ったClaudeは以下のように思考しました。

ユーザーは「AIと防災に関係する本」を執筆した場合、NDC(日本十進分類法)でどのように分類されるかを知りたいとのことです。実例を出しつつ予測する必要があります。 まず、NDCの分類体系について確認し、AIと防災がそれぞれどの分類に該当するかを調べる必要があります。

AIは一般的にコンピュータ科学の分野で、007番台(情報科学)に分類されることが多い 防災は369.3(災害と防災)に分類されることが多い

複合的なテーマの本の場合、どちらを主題とするかで分類が変わる可能性があります。 まずはNDCの情報を取得して、関連する分類を確認しましょう。そして、実際の図書館でAIや防災に関する本がどう分類されているか、検索して実例を示すのが良いでしょう。

私の予測があっていそうで良かったです。この後もClaudeは十数回カーリルへの問い合わせを行いながら回答を作っていきました。

何回も問い合わせを行って頑張って正解へと近づいていこうとするAI君、健気ですね。というわけで2分ほどかけて生成された回答が以下となります。

AIと防災という複合的なテーマの本の分類について、NDCの構造を確認しながら実例とともに予測してみますね。

まず、NDCの関連分野を調べてみます。次に、実際の図書館でAIや防災に関する本がどう分類されているか調べてみます。素晴らしい!「AI×防災 データが紡ぐ未来の安心・安全」という、まさにAIと防災をテーマにした実例が見つかりました。この本のNDC分類を調べてみます。国立国会図書館のサイトで直接この本を調べてみます。完璧です!実例が見つかりました。**「AI×防災 データが紡ぐ未来の安心・安全」(古田均著、電気書院、2022年)**はNDC: 369.3に分類されています。

もう少し詳しく分析するため、AIに関する本の分類例も確認してみます。次に、純粋なAI関連の本がどう分類されるか確認してみます。完璧です!重要な情報が得られました。最後にNDC分類の構造を確認します。大変興味深い質問ですね!実例と共に詳しく説明させていただきます。

実例:「AI×防災」の実際の分類

古田均著『AI×防災 データが紡ぐ未来の安心・安全』(電気書院、2022年)は、NDC 369.3 に分類されています。

この分類は以下の階層構造になっています:

- 3 = 社会科学

- 36 = 社会

- 369 = 社会福祉

- 369.3 = 災害・災害救助

NDC分類の予測と理由

あなたが執筆される「AIと防災に関係する本」も、内容の主題によって以下のように分類される可能性があります:

1. 369.3(災害・災害救助)に分類されるケース【最も可能性が高い】

- 防災対策や災害対応が主題の場合

- AIを防災の「ツール」として扱う場合

- 実例の本がこれに該当

2. 007.13(人工知能・パターン認識)に分類されるケース

- AI技術そのものが主題で、防災が「応用例」として扱われる場合

- AIアルゴリズムや技術的詳細に重点を置く場合

- 純粋なAI関連書籍(例:『AIと法 : 実務大全』)は007.13に分類されています。

3. その他の可能性

- 509.8(工業における災害対策) - 産業インフラの防災に特化する場合

- 519(公害・環境工学) - 環境災害に焦点を当てる場合

結論

NDCでは「何を主題とするか」によって分類が決まります。実例から判断すると、AIと防災を扱う本は、防災・災害対策を主題とする場合が多く、369.3に分類される可能性が最も高いと予測されます。

ただし、本の内容がAI技術の詳細な解説に重点を置き、防災が応用分野の一つとして紹介される場合は、007.13に分類される可能性もあります。

パット見る限り間違っていないようです。文中で扱われている「AI×防災 データが紡ぐ未来の安心・安全」も「AIと法 : 実務大全」も、ハルシネーションを起こすことなく、正しい情報を提供できています。このように正確なデータを扱えるというのもMCPサーバーとしての利点と言えるでしょう。

参考リンク

- AIと図書館をつなぐ「カーリル for AI」の運用を開始します - カーリルのブログ

- 「カーリル for AI」を試してみました - やわらか図書館学

最後に

次回の技術に関する記事: 無印良品ネットショップが「物流障害の影響」で一時ストップ

この記事におけるセットアップの手法に関しては、その多くが公式ガイドに書かれているもので新鮮味はないかと思いますが一応書いておきました。参考になれば幸いです。

他のユースケースとしてもう季節は過ぎてしまいましたが、夏休みの自由研究等の下調べにも向いているのではと思いました。カーリル for AIのいいその他のユースケースはまだ思いつかないのですが、思いついた方は是非それを実践していただくのが良いかと思います。