静止気象衛星「ひまわり9号」は、気象庁が主な運用を行っている日本の気象衛星で、日々の天気予報を始めとした様々な用途に使用されています。赤道上空約36000kmを周回しており、日本周辺においては最短で2.5分間隔で観測することが可能となっています。

この記事では10月12日16時30分時点での状況と、考えられる原因等について簡単にまとめていきます。

結論

- 12日0時30分頃から、ひまわり9号による観測が出来なくなっていた

- 可視画像に関しては8時20分に復旧

- 昨年11月に類似した障害を起こしていた

観測に障害

ひまわり9号はひまわり8号と機能的には同等の気象衛星で、前世代の気象衛星であるひまわり6号・7号と比較して多数の観測バンドを持っており、高頻度かつ高解像度の観測を可能としています。これによって台風や集中豪雨の監視・予測精度が向上し、より詳細な気象情報の提供が可能となっています。

ひまわり9号は2016年11月に打ち上げられた後、2022年から本格的観測を開始し2025年現在に至るまで観測を続けてきています。ひまわり8号は2014年に打ち上げられており、ひまわり9号の本格的な運用に伴ってバックアップ機として軌道上に留まっています。衛星としては15年以上の設計寿命が持たせられています。

そのようなひまわり9号は、今日の0時30分頃から全ての観測が提供できない状況となってしまっています。その後8時20分頃に可視画像に関してはひまわり8号のものを活用できるようにした模様ですが、それ以外のものに関しては16時00分現在で障害が継続してしまっています。

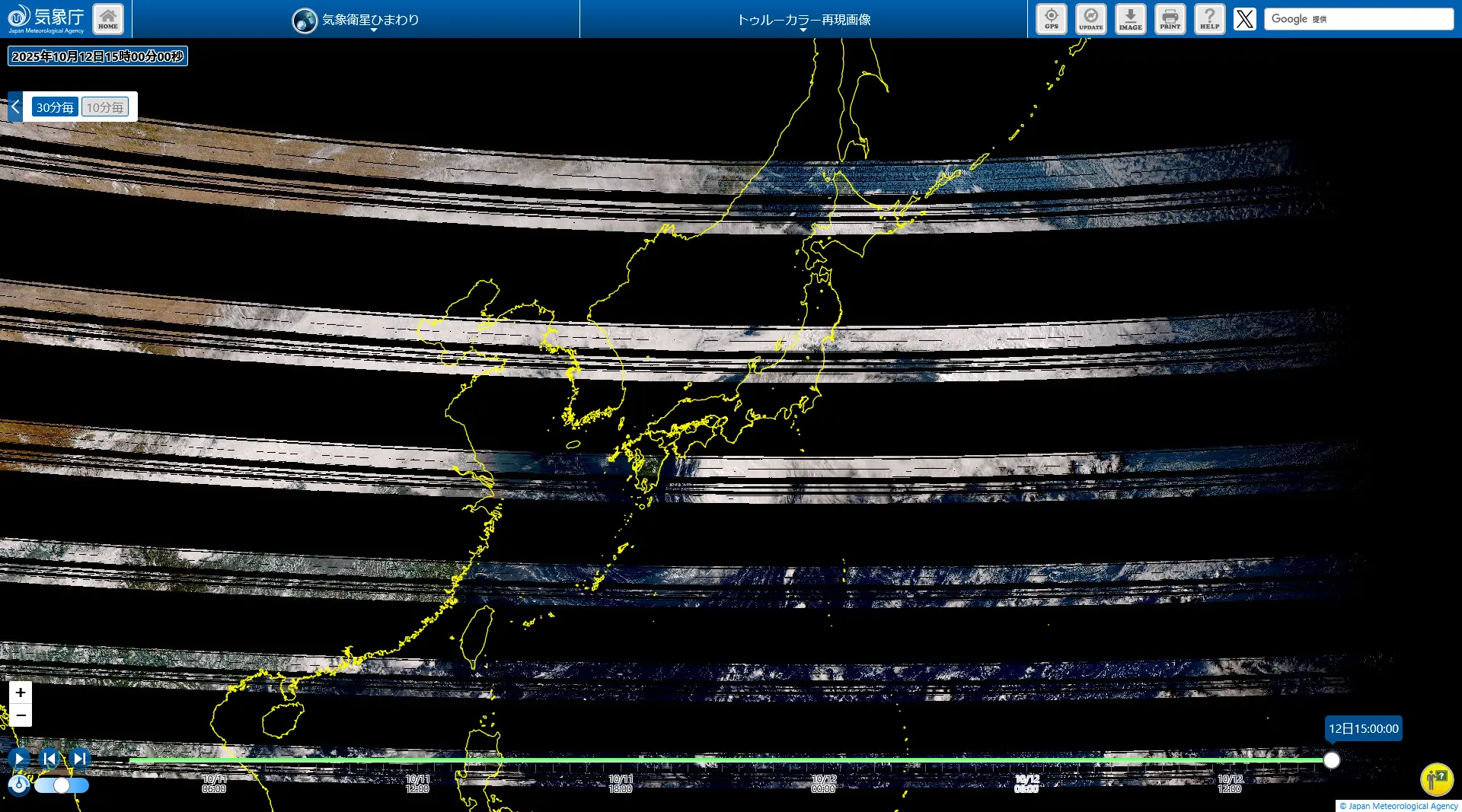

この記事を作成している現在でも影響が続いており、可視光バンドを主体として作成されながらも赤外線にあたるバンドも使用して作成されるトゥルーカラー再現画像は、12日15時00分時点でも上の写真のように正常な形で表示されていません。飛び飛びの画像となってしまっており、衛星の情報を活用できる状況にありません。

例えば以下のツイートのように、大きく画像が乱れてしまっています。

令和7年 10 月 12 日0時 30 分頃から静止気象衛星「ひまわり9号」の観測に障害が発生しており、全ての衛星画像の提供ができない状態になっています。 原因、調査中です。

— 森田 正光 (@wm_morita) October 12, 2025

現在、待機中の「ひまわり8号」による観測へ切り替える作業を実施中です。 pic.twitter.com/24RiMgwIHY

けさ気象衛星ひまわりで #台風23号 を見ようとした皆さんはびっくりしたと思いますが、昨夜12日0時40分頃から #ひまわり9号 に障害が発生していて、赤外画像等が表示できない状態です。現在気象庁で待機中のひまわり8号へ切替え作業をしているとのこと。台風23号の観測に大きな影響はないとしています pic.twitter.com/lA1bl53OM8

— 台風科学技術研究センターTRC【公式】@横浜国立大学IMS (@TRCatYNU) October 11, 2025

https://t.co/vYBwpACf3J

— ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ (@nvslive) October 12, 2025

以前もひまわり9号の赤外線画像が長期間乱れたことありましたが、

その時は、AHIセンサーの温度が高くなったのが原因だったような。

今回も復旧しますように。 pic.twitter.com/Naxqv2ifNk

気象庁はこの障害を認知した後、バックアップ機として軌道上に留まっていたひまわり8号を活用して予報等に影響を及ぼさないようにしています。ひまわり8号の赤外画像等の撮影について、機器の冷却まで時間がかかることを理由に、12日18時点でも提供がなされていません。現状ですと予報に大きな影響を及ぼしてはいないようですが、今後の影響としては不明確な点が残ってしまいます。

2024年11月の障害

ひまわり9号は、2024年11月にも同様の障害を発生させています。この際は今回のように全ての画像ではなく「赤外画像・水蒸気画像・トゥルーカラー再現画像・雲頂強調画像」の4種類が提供できなくなってしまっていました。復旧した際の報道発表では以下のように理由を説明しています。

原因について調査を進めたところ、赤外画像を観測する機器の温度が上昇したためであることが判明しました。そのため、その観測する機器を冷却し、温度を下げる対応を行いました。

今回の障害において も第2報において「赤外画像等については、正常な観測データの提供には観測機器を所定の温度まで冷やす必要があり、この冷却作業にさらに時間を要する」としており、類似の状況に置かれている可能性がありますが、 現状は不明です。

※初稿においてひまわり8号の状態を示す情報を誤ってひまわり9号の状況を示すものとしていました。このため、ひまわり9号に関する現状は不明となります。

関連リンク

- ひまわり9号の観測障害について(第2報) - 気象庁

最後に

現状明らかとなっている情報を簡単にまとめました。今後気象庁による原因の解析が行われ、影響が明らかになるかと思います。

今回に関してはひまわり9号による2回目の障害であることから、問題に関して厳しい目を向けられるものであるかと考えています。ほぼ同一構成であるひまわり8号では発生しなかったトラブルが2回も起きてしまっていることを考慮すると、原因の特定は難しいのではないかと思われますが、安定した観測のために原因と障害の軽減策が見つかるといいと思っています。一方バックアップ機として軌道上に留まっていた8号を大きな問題なく活用できているというのは良い点だと思います。この問題が長引いてしまうと台風の観測に支障を及ぼす可能性が長くなってしまうので、早い復旧と安定したひまわり9号の運用を祈ります。